Part1前言

鼓浪屿(Kulangsu)开厦门女子教育先河的★毓德女学校★带你领略琴岛上独具特色的历史风貌建筑一同回忆那些鼓浪屿往事,今天让我们走进:

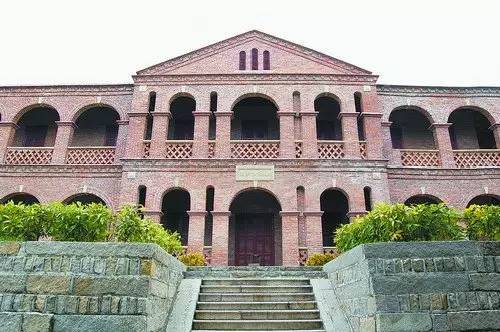

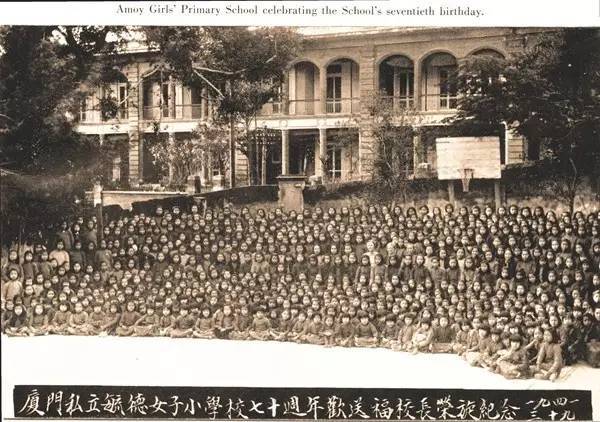

位于田尾路14号的毓德女学校旧址,是美国归正教会(R·C·A)所创办,创办历史最为久远,至今已有175年

建筑正立面横向划分三段

中间入口部分顶部设三角形山墙

三种不同宽度的外廊开洞相同

两侧部分则为文艺复兴风格的连续圆拱外廊

….

它经历了怎样的历史和演变?一起来看看

part2历史背景

170多年前,那是一个男尊女卑封建礼教依然根深蒂固的时代,大部分女子地位低贱、饱受歧视,且不说读书识字了,甚至连生存的权利都经常被轻易剥夺。

与此同时,西方列强以武力打开了中国的国门,改变了中国的政治,经济,等方方面面,似乎表面看起来对于中国人都是负面的影响

不过也在这时候,来自西方的传教士进入了中国,鼓浪屿也是首当其冲

1842年,美国归正教会派传教士雅裨理来到厦门,紧随其后的还有归正教相继派来的传教士波罗满,罗啻,打马字等。他们带着宣传教义的使命来到这片仍然处在封建社会笼罩下的土地

初到厦门的传教士们面临一个最让他们头痛的问题:文盲太多,尤其是广大的妇女群体!

不识字如何去读《圣经》?

妇女不识字如何教育下一代?

这如何让基督教义再次传播呢?

这让传教士们逐渐认识到女子教育的重要性,并在1847年前后筹办妇女识字班等女学雏形。

在当时的社会风气下,女学这一新生事物自诞生那一刻起,便遇到许多困难——不仅生源极少,还时时面对“招女生是为了炼药水”等谣言。困难重重下,女学依然顽强挣扎着,直到20多年后开始真正萌动发芽。

part3厦门最早女校-毓德女校的发展历程

1862年2月10日牧師娘Abby Woodruff Talmage過身,牧師Talmage就帶子女返美國,两年后即1864年11月再婚

↓

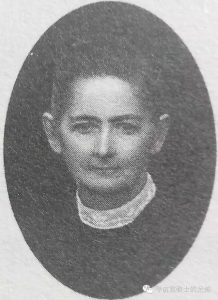

1865年6月1日,打马字牧师(Rev. John Van Nest Talmage)第二任妻子马利亚(Mary van Deventer Talmage)来到厦门

↓

1867年,她在新街礼拜堂举办“周课”,教妇女读《圣经》和《教会问答》

↓

1870年,以这种“读经班”形式在厦门竹树脚礼拜堂创立的女子学校,名叫“培德学堂”.当时女孩子上学十分稀罕,全中国也不过两三家女学堂,厦门这所女学堂开了福建女学之先河,开始只有8名走读生和4名寄宿生

↓

1871年,增至23人.学生的大部分费用,特别是膳食费由归正教会承担,学生家长承担的费用每年约15至20元

↓

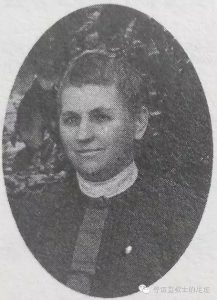

1874年,打马字长女清洁(Katherine.M.Talmage)&二女马利亚(Mary. Elizabeth.Talmage)也来到厦门,她们被厦门人亲切地称为“大姑娘,二姑娘”,她们积极参与女学的兴办

↓

1876年,首任培德女学校长万多伦姑娘由于身体健康原因返回美国,打马字二姑娘马利亚接替了她的位置,主理女学近40年

↓

1880年后,因竹树脚礼拜堂失火,随后,由美国归正教会购置鼓浪屿田尾路为校址.到鼓浪屿后.学校命名为“毓德女学”以培养基督化家庭的贤妻良母为办学宗旨。先后建立大小4座楼舍,成立“毓德女子小学”。称为“田尾女学”或“花旗女学”。以招收漳州、泉州等地乡村女学生为主,她们在校寄宿。初期以教读《圣经》为主,其他课程尚有汉文、算术。汉文的教材是《四书》,也读汉文《圣经》。算术教材则由教师自编。开始只是一个两级制近似小学的妇女学校。后来附设了两个师范班,于是具备了中等学校的雏型,乃改名“毓德女学”。该校于创办后即采用主理制,首任主理是打马字·马利亚。就是打马字牧师的第二任妻子马利亚

↓

1889年,田尾女学堂更名为“毓德女子小学”,改名后学校依旧保持良好的招生势头.到这个时候,报名的学生达到76人,年龄从8岁到21岁不等

↓

1910年,学校正式更名为“毓德女学校”

↓

1911年,毓德女子小学添设师范班,于是具备了中等学校的雏形,其实也可以理解为兼办普通中学的一种过渡

↓

1921年,由美国归正教会女宣教士理清莲接管,华人林安国任校长,即在女学原有两个师范班改习中学课程,进一步拓展为4年制中学,才称为“毓德女中”

↓

1925年,该校迁至鼓浪屿“东山顶”原来寻源中学(今漳州农校的前身)的校址

↓

1927年,起改为“三·三制”的两级中学,开始使用统一教材,宗教课改为选修,学生来源变为本地居多。当时学生已达二百人

↓

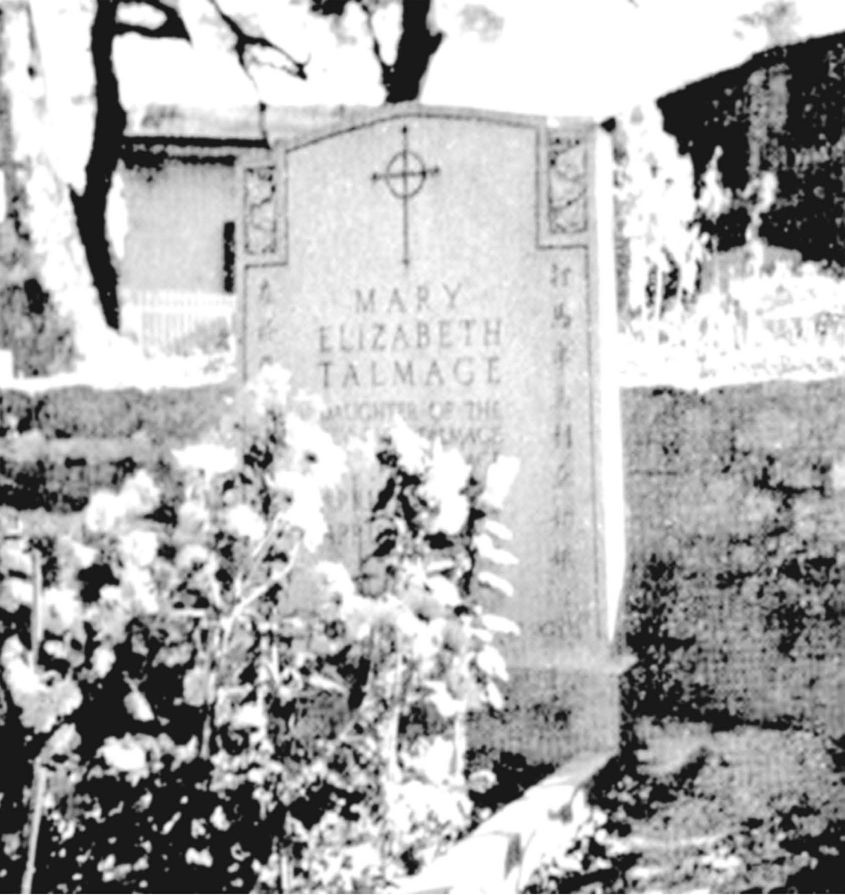

1932年,4月6日,二姑娘马利亚安息主怀,享年78岁,安葬在鼓浪屿内厝澳崎仔尾宣教士公墓

↓

1933年,朱鸿谟曾一度代理校长.同年,校董会决议派校董麦邦镇,校友蔡心慈赴菲律宾募捐,增筑校舍。至1934年秋,师生与校董会合作,分组募捐,于是“毓德女中”的校舍增建全面完成。“毓德女中”之经费来源,大部分来自学费,不敷之数及设备建筑费则由社会热心教育人士捐助及美国公会津贴来补充。在草创时期几年中,全部经费,据当时校长林安国说,几乎都是由创办人理清莲女士个人负责支理。1930年校董会成立后,学校经费即由董事会负责筹划,不再由美国公会负责

↓

1937年大姑娘清洁返回美国,次年即1938年11月12日在纽约安息主怀,享年85岁

↓

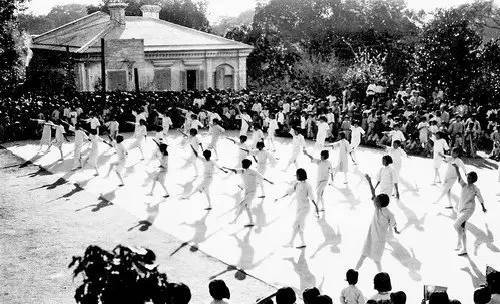

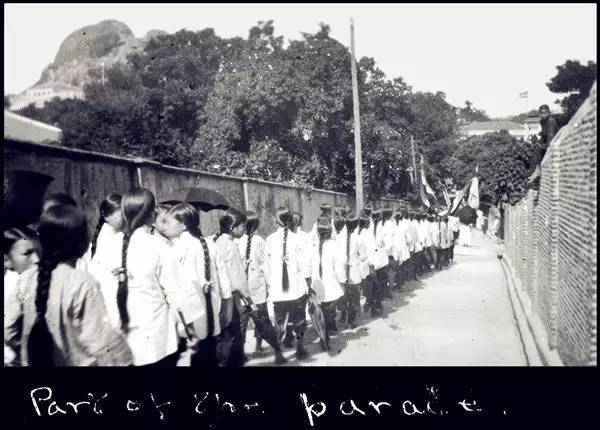

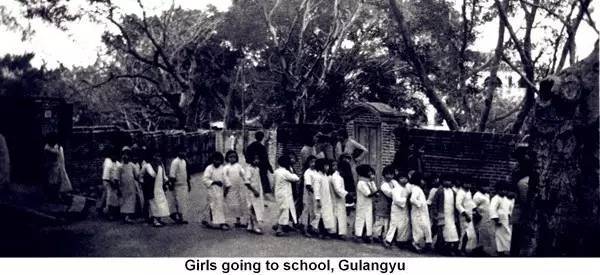

part4相关图集

前几天路过开禾路口,特地站住,多看了几眼竹树堂。虽然是傍晚,这个厦门最热闹的海鲜市场依然熙熙攘攘,空气中飘荡着浓重的鱼腥味。铁栅栏后面的竹树堂,浸泡在一个多世纪的鱼市里,恐怕也是全身腥咸。想当年,打马字牧师一家,在这样的地方传教、教书、生活,真是不容易。

谈到厦门的女子教育,不能不提竹树堂,也不能不谈到打马字夫妇及女儿们。我手边有本叶克豪先生赠送的《美国归正教在厦门(1842-1951)》(杰拉德·F·德庸著,杨丽、叶克豪译),其中有专门章节介绍传教士在如何从事女子教育,令人感佩。

打马字牧师(Rev. John Van Nest Talmage,1819-1892)出生于美国新泽西州,1847年来到厦门,一开始就在竹树脚租赁民房传教,然后建立礼拜堂,发展教会,直到1890年才回到美国。他把一生最宝贵的40多年时间献给了厦门;他的两任妻子先后死于厦门;他的两个女儿——大姑娘清洁(1853-1938)、二姑娘马利亚(1855-1932)——在竹树脚礼拜堂二楼出生长大,失去母亲后才回美国继续学业,1874年又返回厦门传教,终身未婚,二姑娘后来在鼓浪屿去世,大姑娘临终前一年才回到美国。我觉得,他们对于厦门的感情都超过了故土。

传教士来到中国,毋庸置疑,首要的工作是传教。他们为文盲众多的中国人、尤其是妇女不能阅读圣经发愁,于是大力创办各种学校,尤其是女学。厦门最早的女学,是归正教会打马字牧师娘玛丽、戴维斯牧师娘埃玛和汲灃澜牧师娘汲海伦1870年创办的,名叫“培德学堂”,地点就在竹树堂附近的一座房子里。开学的时候共12人,包括8名走读生和4名寄宿生;次年增至23人。学生的大部分费用,特别是膳食费由归正教会承担,学生家长承担的费用每年约15至20元。

“这所学校不仅是拥有二十多万居民的厦门市区唯一的女校,同时也是拥有上百万人口的整个地区唯一的女校。”首任培德女学校长万多伦姑娘自豪地说。由于身体健康原因,1876年万多伦姑娘返回美国,打马字二姑娘马丽亚接替了她的位置,主理女学近40年。1879年培德女学迁到鼓浪屿,称田尾女学堂;1910年改名毓德女校;1920年增设中学,就是著名的毓德女中。毓德女中的教育质量有口皆碑,据说每年升入大学者超过30%的比例。林语堂的妻子廖翠凤就毕业于毓德女中。

还是在竹树堂,打马字大姑娘清洁创办了一所男童小学,后迁鼓浪屿,是养元小学的前身。林语堂从平和来到鼓浪屿,读的就是养元小学。另外,教会非常关心成年妇女的扫盲问题,牧师娘玛丽与汲海伦很早就在竹树堂、新街堂组织妇女学罗马白话字,她们还经常只身或结伴下乡,到内陆地区为妇女扫盲。1884年归正教会在鼓浪屿创办田尾妇学堂,打马字牧师娘玛丽一直担任这所学校的主理,到她1909年退休的时候,先后培训了700多名妇女。玛丽之后,打马字大姑娘清洁接任田尾妇学堂主理。

这些事情说来枯燥,却是改变了成千上万妇女命运的大事。“男人可以读书,而女人却不能。中国自诩为文明古国,然而,中国人对待妇女的态度几乎与野蛮人无异。”1893年,毕腓力牧师这样写道。我们今天读到这样的文字,的确感到羞愧。

厦门近代的女子教育,发轫于在厦门地区传教的基督教三大公会——美国归正公会、英国长老公会和伦敦公会,凝聚了众多传教士的心血。据统计,至1910年,三大公会在厦门地区所办小学139所,学生3258人;女子小学16所,学生282人;成人女学5所,学生95人;中学2所,学生238人;幼儿园3所,园童140人(引自李启宇、詹朝霞《鼓浪屿史话》)。在众多教会女学中,除了美国归正教会系统的毓德女学、毓德女中,英国长老公会创办于1877年的乌埭女学——后改怀仁女学、林巧稚的母校——也非常重要。新中国成立后,毓德女中与怀仁女中合并为“鼓浪屿女子中学”,后与英华中学等并为厦门第二中学。

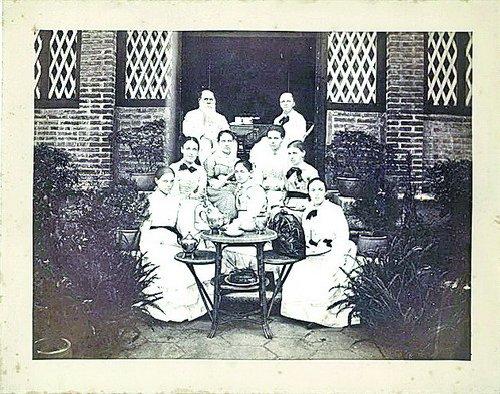

教育史很抽象,除非我们认识了具体的个人。看见过一张打马字牧师全家穿中式传统服装的照片,老人须发如雪,饱经沧桑;牧师娘玛丽面容坚毅,双目深邃;另外4个宽衣大袖、长裙绣鞋的年轻女传教士,我分辨不出大姑娘和二姑娘。照片摄于1890年,正是打马字牧师退休回国那一年。全身中式装扮的他们,高鼻深目,看上去倒也和谐,一个个安详、洁净,脸庞充满光辉,像是已经融入了厦门风土

family tree of Talmage:

John Van Nest Talmage

(1819-08-18-1892-08-19)

Abby Woodruff Talmage(1st wife)

(died on 1862-02-10 )

Mary van Deventer Talmage(2nd wife)

Katherine·M·Talmage

(born in Amoy in 1853,died in 1938,aged 85)

Mary·Elizabeth·Talmage

(born in Amoy in 1854,died in 1932,aged 78)

参考:

1)https://m.sohu.com/n/464079148/?wscrid=95360_3

2)http://www.wzchurch.com/forum.php?mod=viewthread&tid=977

3)https://web.archive.org/web/20090805121658/http://www.geocities.com/vienna/2406/40YIC/Contents.html

4)https://kknews.cc/zh-cn/history/x58vryr.html

5)http://www.glysyw.com/html/yczs/ycjz/2016/0314/2388.html

6)https://www.rjstsg.net/xmjy/glysy/jzsg/201604/t20160427_125489.htm